7.4.3_2025_為產業提供有效能源的相關服務

國立中山大學成立碳權研究與服務中心。該中心由臺灣證券交易所與證券週邊單位,包括櫃買中心期交所、集保公司、公益捐助成立,將推動產業與政府公部門淨零與循環經濟,協助開發淨零循環經濟系統與技術。其核心任務是以「永續環境」議題為導向,連結國內學術研究單位、政府公部門、以及在地產業進行交流與合作,推廣碳定價政策、碳資產管理、溫室氣體管理與減量策略等課程與發行相關報告書,協助社會理解 碳交易、再生能源憑證 (I-REC) 與淨零策略。

為增進企業及社會累積減碳淨零知識與行動量能,國立中山大學碳權研究與服務中心、臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所辦理「淨零碳管理」系列免費推廣課程講座,於高雄軟體園區邀請對綠能有興趣的社會人士一同參與。以針對零碳未來科技為例,邀請具有豐富實務經驗的中山大學化學系特聘教授陳軍互,分享當今氫能發展進程與技術開發應用課題,帶領產學界深入了解綠氫潔淨能源最新科技趨勢。

陳軍互以「綠氫的低成本取得與循環運用」為題,首先說明氫氣對未來潔淨能源發展的重要性。根據國際能源署(International Energy Agency, IEA)預測,2050年全球潔淨氫氣需求量將超過3.9億公噸。儘管氫氣需借助人為提供能量而生成電力或熱能,卻可減少化石燃料使用,且氫能來源取之不盡、不需仰賴進口、不受環境限制、氫能生成不會造成環境汙染、具有高能量密度與安全性高等眾多優點。此外,在儲能效率上,也較電池具有續航力強、佔地小、補充快與保存久的特色。因此,在臺灣淨零排放路徑上,氫能扮演非常關鍵角色,更是能源轉型的十二項關鍵戰略之一。

陳軍互指出,氫氣依生產技術製程的不同,可劃分灰氫、藍氫、綠氫與粉紅氫之四種顏色,其中以綠氫於減少碳足跡上最具果效。綠氫製造過程中,若無綠電將難有綠氫生成,因此臺灣綠電的發展對氫能至關重要。臺灣四面環海擁有地域優勢,活用海水電解產生綠氫具有極大益處。由於海水電解技術,具有不會與民競爭淡水,且能借助燃料電池讓氫氣形成二次淡水、彌補臺灣缺水問題等許多優勢,但唯獨目前製造成本價格偏高,主要受電力、貴金屬催化劑與分隔膜等浮動成本變動影響。陳軍互為與會者一一說明氫能、海水製氫常見疑惑和技術進展,並肯定利用氫循環取代碳循環之綠氫潔淨能源發展,不僅助力國家達成 2050淨零排放目標,更能有機會讓二氧化碳成為碳貨幣,開啟「氫能零碳新時代」之潔淨能源解方。

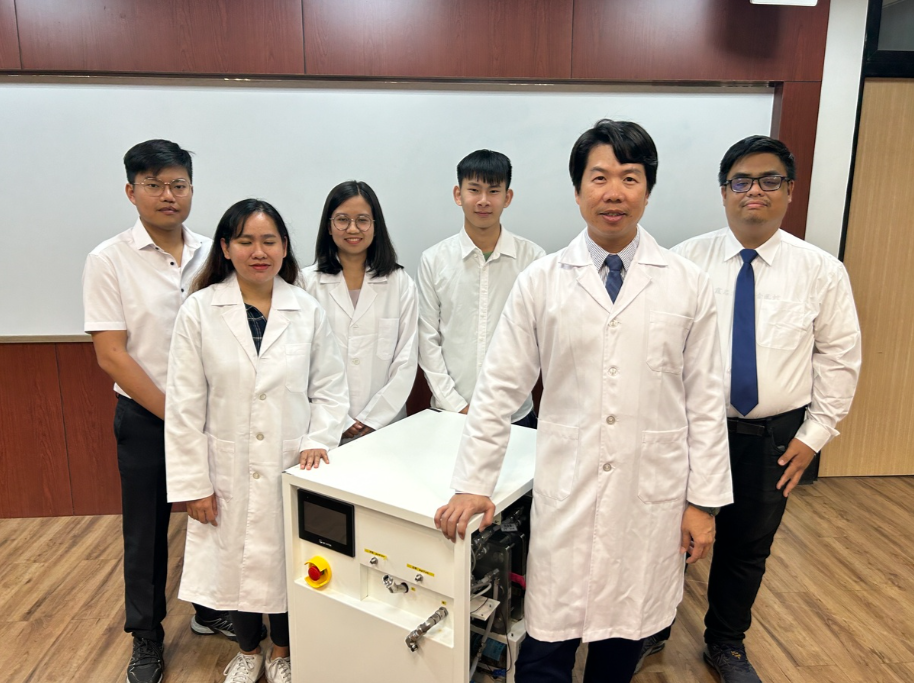

事實上,陳軍互教授的研究團隊掌握關鍵技術,已發表全球首例的「鹼性電解海水製氫原型機」。研究團隊指出,為追求2050年淨零排放,發展乾淨且可再生的替代能源刻不容緩。其中,利用綠色電力如太陽能、風力等電解水所產生的氫氣(又稱為綠氫),是減少碳排放與儲能的利器。目前的工業活動亟需氫氣作為原料,例如作為製作氨、雙氧水及甲醇的原料、火箭燃料、以及提煉金屬時的還原劑等。相較於其他再生能源電力,氫氣能更有效地保存綠能,因此,電解水產生氫氣視為最有機會能以綠色能源大規模量產氫氣的新契機。

根據2023年國際能源總署(International Energy Agency, IEA)報告,全球綠氫產能占比僅自2018年的0.1%逐步爬升至0.7%,仍有許多門檻需克服。目前最大的困難之一,在於缺少能大規模生產的原型技術來驗證未來的商轉可行性。陳軍互指出,研究團隊蓄積技術能量多年,近期發表第一個鹼性電解海水製氫原型機,一舉大幅超越學術研究等級的產氫量。該原型機機體尺寸為長70公分,寬60公分,高74公分,搭載多個水電解元件,可對海水與一般水體進行水電解製氫,最高氫氣產量可達實驗室等級元件的百倍以上,確立了大規模製氫的可行性。尤其臺灣是海島國家,若能成功取用海水並且長效地轉換成氫氣,能逐步擺脫能源依賴進口的束縛,也避免了區域戰爭下能源供應的斷鏈問題。

陳軍互解釋,團隊在室溫室壓下,可以利用業界公認為準量產技術雛形的「捲送方式(roll-to-roll)」來量產催化劑,1小時產出約5m x 0.25m的催化劑,代表有機會可以接上自動生產線,以較低成本、生產速度快來取得成品。參考國內外文獻技術,製作小到1cm x 1cm的催化劑都要以天為單位,多步驟製程更曠日費時,通常還伴隨高溫高壓。該機的運轉功率已超過商用基礎需求的千瓦等級門檻,同時配備無線遠端操控人機介面,防空機運轉的安全裝置等設計,呼應未來大規模場域佈建的需求,對未來大規模海水製氫的契機打下開創性的基礎。

陳軍互說明,全球大規模海水製氫的困難大致類似,主要技術問題為為氯氣有毒,以及海水腐蝕等兩大問題。關鍵在於如何防止核心催化劑的流失與抵抗海水中氯離子或其衍生物的化學腐蝕。「大規模水電解會對催化劑造成極大的剝離壓力,如果缺乏強而有力的化學鍵附著設計,再貴、再好觸媒或機組也只能逐漸失效。」該團隊獨有技術「酸性氧化還原輔助沉積法(ARD)」是有效地解決該問題的關鍵,目前已能量產超過一百平方公分催化劑。

中山大學表示,該研究成果榮獲2023 未來科技獎、2021 IWIS 國際華沙發明展金牌、2021 ASIE 美國科學暨發明展金牌、2021 加拿大TISIAS 特別獎等多項殊榮,確立ARD技術的高度產業價值與領先地位。研究團隊成員包括研究生林璟翔、博士候選人林慧玲,以及資深技術開發經理劉昀佩等人。此技術長期獲科技部、國家海洋研究院及其他產業單位的研發經費支持。期待更多相關政府單位與產業一起投入研發,共同為實現全球潔淨能源和永續發展目標努力。

此外,臺灣在全球碳定價政策的浪潮中被加速推進。自從 2021 年通過《氣候變遷因應法》,國外碳權交易、國內自願減量專案制度都已上路,國內減量額度交易更於去年十月啟動。碳權研究與服務中心發行《自願性碳權市場年度觀察報告:2024 年度》供各界於線上索取。觀察報告中帶領讀者進一步瞭解2024年國際自願性碳權市場的概況、不同類別的碳權走勢、臺灣企業參與國際自願性碳權市場的概況、及臺灣國內具開發潛力的專案。

進一步,國立中山大學與臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所共同舉辦「2025 自願性碳市場觀察及趨勢分析研討會」,邀集產官學研代表,就自願性碳市場年度觀察報告、國內減量額度市場潛在規模、減量專案申請及審查經驗三大主題進行探討交流。

國立中山大學碳權研究與服務中心組長佘健源指出,碳權申請過程中存在資訊不對稱問題,導致供給成本高,國內自願性碳市場供需缺口顯著。2024年國際碳市場出現量縮價跌,臺灣參與國際市場趨緩,且本地碳權供應幾乎停滯。然而,臺灣仍有發展潛力專案,如養豬場沼氣收集,每年潛力達34萬至52萬tCO2e,但申請審查過程需專業知識並面臨高成本挑戰。

針對國內自願減量方法學及專案申請與審查經驗分享,聚集產官學代表從不同切角,提出對目前國內專案申請與審查之經驗分享。中華經濟研究院綠色經濟研究中心分析師林宗昱介紹國內自願減量專案申請實務,鼓勵企業參考近期通過之註冊案;漾拓國際股份有限公司總經理鄭加新從自身經驗提醒企業於申請時可能面臨之法規及數據監測挑戰;國立臺灣大學環境工程學研究所教授則闕蓓德分享專案審查經驗及專案執行時須注意之面向,應確保符合方法學要求,避免影響額度核發;環境部氣候變遷署減量交易組組長蘇意筠表示過去一年自願減量專案申請數為抵換專案的4倍,其中效能提升類型佔7成,自然碳匯案件有顯著成長,顯示企業有擴大投入減碳行動趨勢,未來擴大碳盤查產業範疇,應可預見更多跨部門或公私合力,她也分享臺灣減量專案被納入世界銀行碳定價趨勢報告且品質亦受世界關注。

中山大學碳權中心組長王右仁主持小組座談,與談人一致認為減量專案本質在於減碳,企業應於申請專案前嚴謹評估自身條件、效益及目的後再行投入資源。中山大學碳權中心主任蔡宏政結語時強調工業製程減碳發展較為成熟,自然碳匯將成為未來趨勢,且執行專案的同時,應強化關注環境衝擊、生物多樣性及在地社區權益等方面的社會溝通及公眾參與。

中山大學與臺灣碳權交易所未來將積極推動自然碳匯專案發展,並鼓勵更多國內減量專案上架,國內企業將減碳行為價值化,推動國內碳市場的發展,提供企業減碳行為操作範本,促進經驗交流及合作,助力臺灣產業穩健邁向淨零排放。

《取自總務處、碳權研究與服務中心、中山新聞》